新華社天津8月18日電 8月19日是末伏的最后一天,,長(zhǎng)達(dá)40天的“三伏”終于從人們的生活中走了出來,8月20日出伏,宣告今年的伏天正式結(jié)束,。

歷史學(xué)者、天津社科院研究員羅澍偉介紹,伏,代表一年中“宜伏不宜動(dòng)”的最熱時(shí)日,,每年的“三伏”大都在7月中旬到8月中旬之間。

告別了“三伏”,,是不是意味著告別了夏天呢,?羅澍偉認(rèn)為,理論上說應(yīng)是如此,,而且今年出伏后的第四天,,就將迎來標(biāo)志著暑熱行將結(jié)束的“處暑”節(jié)氣。但由于我國(guó)幅員遼闊,,大部分地區(qū)仍會(huì)處在炎炎夏日當(dāng)中,,不會(huì)馬上涼爽,人們還要當(dāng)心“秋老虎”發(fā)威,。

所謂“秋老虎”,,是指出伏后短時(shí)間回?zé)岬?5攝氏度以上的天氣,大多發(fā)生在每年公歷8月下旬至9月上旬,,氣候特征是早晚清涼,、午后高溫暴曬。

“‘秋老虎’有時(shí)來得早,,有時(shí)來得晚,有時(shí)還會(huì)去而復(fù)返,。清代的《清嘉錄》總結(jié)說:‘處暑后,,天氣猶暄,約再歷十八日而始涼’,?!锢匣ⅰ瘞淼氖顭崽鞖庖廊灰S持半個(gè)月以上,但總的來說空氣濕度大減,,晝夜溫差開始增大,。”羅澍偉說,。

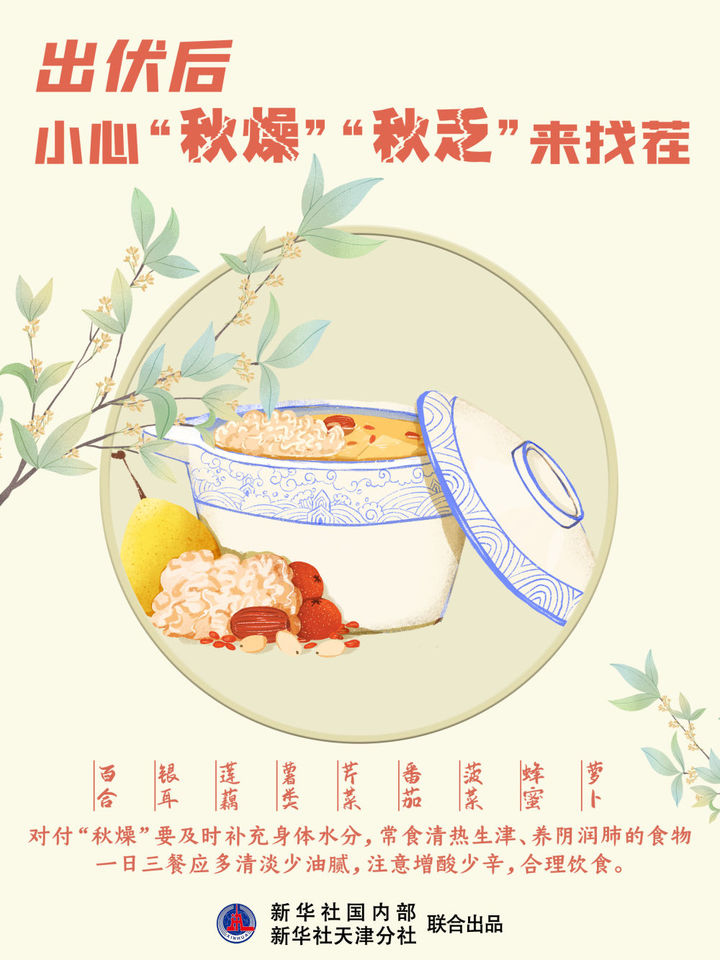

出伏后天氣日漸干燥,,人們易患干咳少痰、口干舌燥,、鼻咽不適等“秋燥”之癥,;又由于天氣由熱轉(zhuǎn)涼,很多人易感疲勞,,也就是民間常說的“秋乏”,。

羅澍偉結(jié)合民間傳統(tǒng)和養(yǎng)生專家的建議說,,對(duì)付“秋燥”,首先是及時(shí)補(bǔ)充身體水分,,經(jīng)常喝稀飯,、清茶、菜湯,、豆?jié){等,;常食清熱生津、養(yǎng)陰潤(rùn)肺的食物,,如蘿卜,、蜂蜜、菠菜,、番茄,、芹菜、薯類,、蓮藕,、銀耳、百合以及各種新上市的時(shí)鮮水果,;一日三餐,,應(yīng)多清淡,少油膩,,注意增酸少辛,,合理飲食。

為有效驅(qū)除“秋乏”,,羅澍偉建議,,若遇天高云淡的爽朗秋光,要到戶外走走,,適當(dāng)做些有氧運(yùn)動(dòng),,如爬山、慢跑,、散步,、做操等;經(jīng)常按摩和梳理頭發(fā),,保持頭腦清醒,;適時(shí)調(diào)節(jié)情緒,保持良好心境,,緩解壓力,;注意勞逸結(jié)合,早睡早起及午間小憩,。