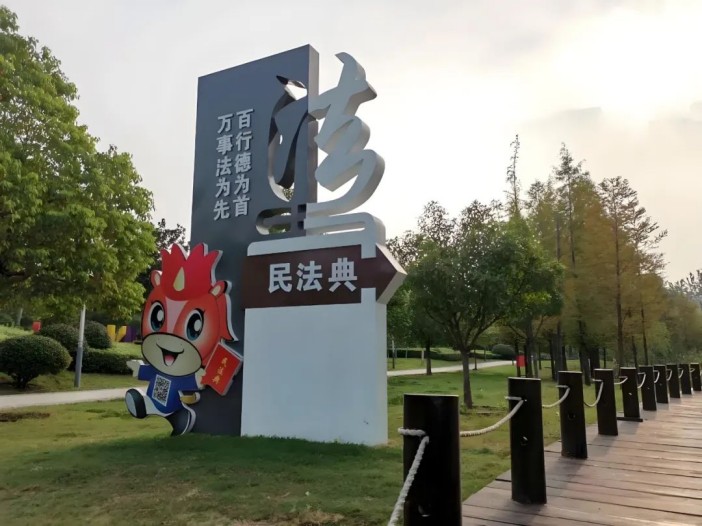

漫步在棗莊民法典主題公園,法治石刻與園林景觀相映成趣,;駐足于臺兒莊古城,,掃碼即可聆聽千年運河畔的法治故事;流連在24小時普法驛站,,青少年在等車間隙就能獲取法律知識……這座以“榴鄉(xiāng)”聞名的城市,,正用文化之筆描繪出一幅生動的法治畫卷。

在全面推進依法治國的時代背景下,,棗莊的實踐給我們帶來深刻啟示:法治建設不僅需要剛性的制度約束,,更需要文化的柔性滋養(yǎng)。當法治元素融入城市肌理,,法律條文就不再是冰冷的文字,,而成為可觸摸、可感知的生活體驗,。

看那匠心獨運的“三融合”模式——在棗莊市民法典公園,,3500人次/日的客流印證著“法治+景觀+互動”的魅力;在市中區(qū)吉品街商業(yè)區(qū),,法治漫畫墻與星級評定聯(lián)動,,讓營商環(huán)境優(yōu)化與普法宣傳相得益彰;在山亭區(qū)御景公館小區(qū),,沉浸式安防體驗讓居民直呼“后怕”,。這些創(chuàng)新實踐證明,法治文化建設貴在“走新”更“走心”,。

尤為可貴的是對傳統(tǒng)文化的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化,。從墨子“兼愛”思想到現(xiàn)代法治理念,從柳琴戲《天價彩禮》到鼓兒詞普法,,這種“老調(diào)新唱”的智慧,,既守住了文化根脈,又激活了法治基因,。當李大哥看完演出感慨“原來是為咱好”時,,正是法治文化“潤物無聲”的最佳注腳。

更值得關注的是“全域覆蓋”的系統(tǒng)思維,。市中區(qū)東湖法治公園的“主題游園”,、嶧城區(qū)的莊戶劇團“文藝輕騎兵”、棗莊市廉政教育館的“沉浸式觀展”,,構(gòu)建起立體化的法治文化矩陣,。這種“十分鐘法治文化圈”的打造,讓法治真正成為“抬頭可見,、觸手可及”的生活常態(tài),。

棗莊的探索告訴我們:法治信仰的培育,需要將法律語言轉(zhuǎn)化為群眾語言,,把條文規(guī)范轉(zhuǎn)化為文化符號,。當法治成為城市的文化基因,就像市司法局長所言,,法治信仰就會在人們心中“自然生長”,。

這座把法治刻進城市DNA的城市,,正在書寫新時代“楓橋經(jīng)驗”的棗莊篇章。其創(chuàng)新實踐不僅為法治中國建設提供了鮮活樣本,,更啟示我們:唯有讓法治文化扎根生活沃土,,才能結(jié)出全民守法的累累碩果。

(https://w.dzwww.com/p/p9bjEVqQ8G6.html)