傳統(tǒng)村落,,又稱古村落,,指村落形成較早,,擁有較豐富的文化與自然資源,,具有一定歷史,、文化,、科學(xué),、藝術(shù),、經(jīng)濟(jì),、社會價值,,應(yīng)予以保護(hù)的村落。傳統(tǒng)村落中蘊(yùn)藏著豐富的歷史信息和文化景觀,,是中國農(nóng)耕文明留下的最大遺產(chǎn),。

清乾隆年間建村--興隆村

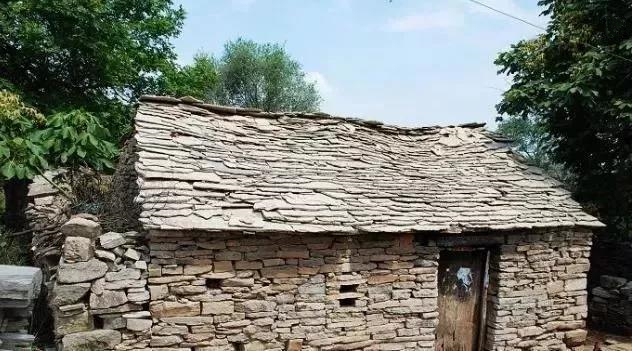

興隆村石板房古村落北依翼云山,據(jù)記載,清乾隆年間至建國初期,,當(dāng)?shù)卮迕褚虻刂埔?,就地取材,建造石板房居住,。村?nèi)現(xiàn)有住房60%是石板房,。石板房以石條或石塊砌墻,高2至5米,,以石板蓋頂,,風(fēng)雨不透。這種房屋冬暖夏涼,,防潮防火,,但采光較差。

該村原名“窮命莊”,,建國后改名興隆莊,。清乾隆年間,一單姓人家和一陳姓人家為躲避戰(zhàn)亂,,攜帶家人逃荒在此定居,,主要以上山打柴、開荒種地為生,。咸豐二年,,又一戶單姓人家從大塢鎮(zhèn)陽溫村遷來,三家和睦相處,,繁衍至今,。

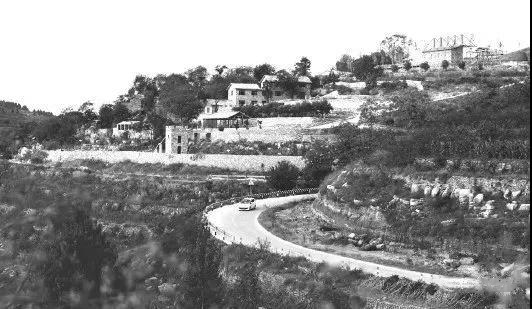

今天的興隆村已被開發(fā)為旅游景區(qū)和影視基地,吸引了眾多的游客和影視劇組,。

清嘉慶年間建村--高山頂村落

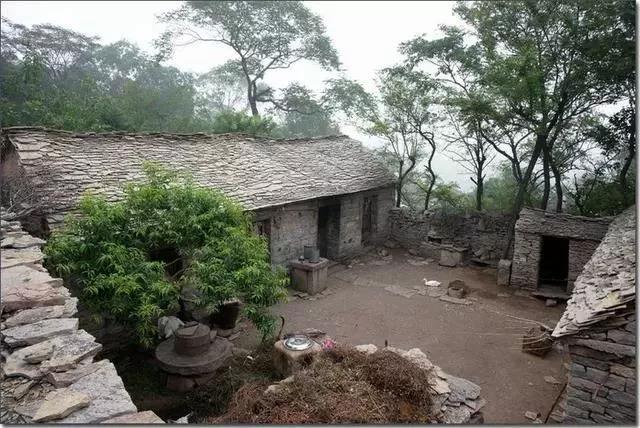

高山頂古村落位于山亭區(qū)徐莊鎮(zhèn)西北約20公里的山套中,,四面環(huán)山,一條山路崎嶇難行,。

據(jù)了解,,清嘉慶年間,高家先人為躲避戰(zhàn)亂,,從西面不遠(yuǎn)處的高家莊搬遷山頂,。之后,高家子孫繁衍,,和許多山區(qū)民居一樣,,逐漸形成村落的高山頂村,也多建草房,,后就地取材全部換成了石板房,。

上世紀(jì)80年代,,所有的山頂村群眾整體搬遷下山,高山頂村村民也隨之搬遷山下,,留下的只是那些充滿歷史氣息的石板房,。

300多年前建村--米山頂古村落

徐莊鎮(zhèn)米山頂村位于山亭區(qū)東部,與費(fèi)縣,、平邑縣接壤,。

300多年前,當(dāng)時由于黃河經(jīng)常決口,,為躲避洪水的泛濫,,米氏祖先從黃河北齊河縣米宅子村(現(xiàn)濟(jì)南市天橋區(qū)米宅子村)搬遷至滕州塔寺北,并定居下來,,現(xiàn)還有墓碑,。到了清乾隆年間,由于郯城發(fā)生地震,,造成山亭區(qū)東北部人畜大量死亡,,人煙稀少,米氏后人米繼本,、米繼章兄弟二人率家人約10人搬遷到徐莊鎮(zhèn)米山頂,,并以此為中心,方圓9華里為界進(jìn)行放牧為生,。后村民多數(shù)由山頂搬遷下山,,建設(shè)了新村。

清乾隆53年(1788)建村--華東村(邢山頂)

徐莊鎮(zhèn)華東村(邢山頂)位于山亭區(qū)徐莊鎮(zhèn)西北部,,東面與平邑縣接壤,山場面積較大,,其中土地100余畝,,民房建在山坳處。

清乾隆53年(1788),,一位邢姓老婦人為躲避災(zāi)荒,,帶著四個兒子自圍泉(今屬山亭區(qū)水泉鎮(zhèn))來到此山頂,建房墾荒,,以后四個兒子相繼成家,,子孫繁衍。

清乾隆年間--葫蘆套古村落

葫蘆套古村落位于滕州市柴胡店鎮(zhèn)葫蘆套新村以東300米,,地處柴胡店鎮(zhèn)東部山區(qū)的山套里,,南依千山頭,四面環(huán)山,。

據(jù)“劉氏”祖碑記載,,始祖劉琚璉,,于清乾隆庚辰年,自劉村遷到葫蘆套村定居,。當(dāng)時劉琚璉兄弟三人分家,,老三劉琚璉分到的田地為村北的北沙灘,這是一塊光長蒿子不長莊稼的貧脊地,,劉琚璉認(rèn)為分到這樣的田地,,還不如到山里開荒種地。因此他一氣之下,,攜妻帶子來到這四面環(huán)山,,狀似葫蘆的山套中安了家,并取村名為葫蘆套村,。

葫蘆套老村的古樸氣息,,翠綠山林則使老村成為一處少見的魯南古村民居風(fēng)貌,被許多影視導(dǎo)演相中,,先后有《生死十日》,、《血沃幾碑》、《鐵道游擊隊》,、《小小飛虎隊》等多部影視劇在這里拍攝,。

魯公網(wǎng)安備 37040002000026號

魯公網(wǎng)安備 37040002000026號